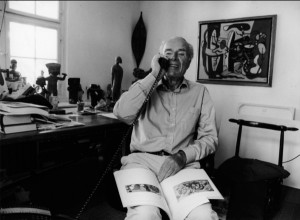

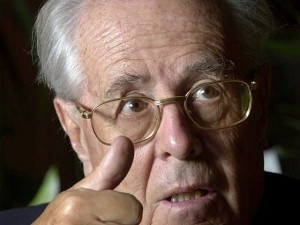

Tito Tettamanti ist zurück. Als ehemaliger und neuer Besitzer der Basler Zeitung beherrscht er die wichtigste publizistische Stimme der Region. Der Deal wurde in Zürich angekündigt. Und der neue Eigner heisst weder Sarasin noch von der Mühll, weder Liechtenhan noch Burckhardt, weder Merian noch Vischer und schon gar nicht Faesch.

Stolze Namen – Schall und Rauch. Das Basler Grossbürgertum hat sich aus dem Wirtschaftsleben mit wenigen Ausnahmen verabschiedet und betätigt sich vorwiegend (und verdienstvoll) mäzenatisch. Die Sarasin-Bank: Verkauft nach Holland und jetzt nach Brasilien. Der Bankverein: Verscherbelt nach Zürich. Die Maschinenfabrik Burckhardt: Transferiert nach Winterthur. Novartis und Syngenta – geführt von US-Amerikanern, im Besitz der ganzen Welt. Die BaZ – ein Tessiner Blatt, dessen Präsident, CEO und Chefredaktor aus Zürich und dem Aargau stammen. Wollte es denn hier niemand haben?

Auch in der Politik taucht das klassische Basler Bürgertum bloss noch sporadisch auf. Intakt ist hingegen das Engagement der Kader kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Freisinn und die CVP überleben knapp dank einer kleinbürgerlichen Basis, die den Karren mit viel Idealismus und Fasnachtsgeist zieht.

Basel ist trotz alledem eine vitale, weltoffene Stadt, die investiert und Investoren anzieht. Die feiert und festet. Die Sport und kulturelle Blüten treibt. Aber ein Bürgertum, das den öffentlichen Diskurs prägt und trägt, das die Richtung vorgibt und Prioritäten setzt, sucht man vergeblich. Links-grün hat diese Rolle übernommen, ohne sie ganz auszufüllen. Der Mehrheit mangelt es an Machtbewusstsein und Mut. Wären wirklich die Parteiprogramme der Sozialdemokraten und der Grünen ihr Massstab, würde Basel ganz anders aussehen.

Eine profilierte Politik gedeiht nur, wenn sie sich reiben kann. Aber Links-Grün sucht vergeblich nach einem starken, herausfordernden Gegenüber. Selbst die Anti-Blocher-Bewegung von «Rettet Basel!» blieb in der laufenden, turbulenten Woche seltsam blass. Die Gründe der Abstinenz sind mannigfaltig: Müdigkeit und Sattheit, die Grenzlage sowie die Kantonstrennung, die einen Teil des Baselbieter Bürgertums von der städtischen Politik fernhält.

Es fehlt an allen Ecken und Enden die kritische Masse. Nur wenn Basel seine Grenzen sprengen kann, sei es dank Metrobasel, mithilfe der Internationale Bauausstellung IBA oder durch Zusammenarbeit mit anderen Kantonen, kommt die Region wieder zu Kräften. Und sie könnte ihre Wirtschaft wieder etwas mehr in die eigenen Hände nehmen.

Das ist Tito Tettamantis Testament und Botschaft: Gewisse strategische Trümpfe wie die Medien, aber auch die grossen Industriebetriebe, den Verkehr und die Finanzwirtschaft kann man nicht ganz den anderen überlassen, ohne einen Standort mittelfristig zu gefährden.