Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch verkündete vorletzten Samstag in der Live-Unterhaltungssendung «SF bi de Lüt», was sie gerne als Beweis für die Weltoffenheit der Limmatstadt anführt: «In Zürich leben 60% Menschen mit Migrationshintergrund.» Wie kommt das an?

Die Zusammensetzung der Basler Bevölkerung ist ähnlich wie jene von Zürich: Ein Drittel Ausländer, ein Drittel Schweizer mit Migrationshintergrund und ein Drittel Schweizer mit Schweizer Vorfahren. Dass der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Basel-Stadt soeben die Marke von einem Drittel erreicht hat, bildete den Hintergrund meiner Kolumne von letzter Woche. Auf dem Blog www.unserekleinestadt.ch löste diese Tatsache neben sachlichen Reaktionen auch erschreckende Tiraden gegen Einwanderer aus.

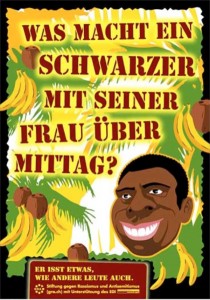

«Franz Müller» beispielsweise, erinnert sich zuerst an «früher»: «Bunt gemischt hatte es Italiener, etwas Spanier und Jugos, das war’s dann auch schon. Die fielen weder auf noch ab, fast alles ruhige Bürger, die alle brav schafften. Heute? Du meine Güte, so viel Littering allenthalben, farbige Männer, die auch tagsüber herumlungern, was machen die bloss, von was leben die denn?» Selbst wenn sich hinter dem Namen «Franz Müller» ein anonym schreibender Provokateur verbergen sollte: Es ist unbestreitbar, dass so geredet wird.

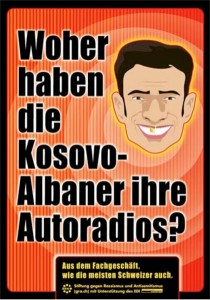

Ein «Alfred Brand» bringt subjektiv wahrgenommene, negative Entwicklungen in Verbindung mit Ausländern. Die Beweise für die suggerierten Zusammenhänge bleibt er schuldig: «Wenn ich früher am Wochenende um 02.00 Uhr den Bierkeller verlassen habe, konnte ich zu Fuss völlig unbehelligt nach Kleinhüningen gehen. Überfälle? Die gab es damals nicht (oder nur ganz selten), so einfach ist das! Der einzige «Hotspot» war schon damals der Schützenmattpark.»

«Matthias Bosshard» fühlt sich als Basler isoliert: «Es reden immer alle von Integration, in Wirklichkeit sollen wir uns mittlerweile anpassen.» Manche andere Blog-Beiträge konnten aus Anstand nicht einmal freigeschaltet werden.

Was tun? Verschweigen ist bestimmt die falsche Strategie. Es reicht auch nicht, wie Corine Mauch den Spiess umzudrehen und die Dominanz der Menschen mit Migrationshintergrund als Qualitätssiegel oder Erfolgsfaktor anzupreisen.

In aller Munde ist die Integration traditioneller Einwanderer und – neuerdings – von so genannten «Expats». Die dritte Säule der Integrationspolitik kommt hingegen zu kurz: Die Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit. Dazu gehört, die Frustrationen und Ängste der Ausländerfeinde ernst zu nehmen. Als wirksamstes Mittel gegen Xenophobie identifizierte der Genfer Migrationsforscher Prof. Sandro Cattacin die persönliche Begegnung zwischen Bevölkerungsgruppen aus unterschiedlichen Nationen. Finden diese die nötige Unterstützung?