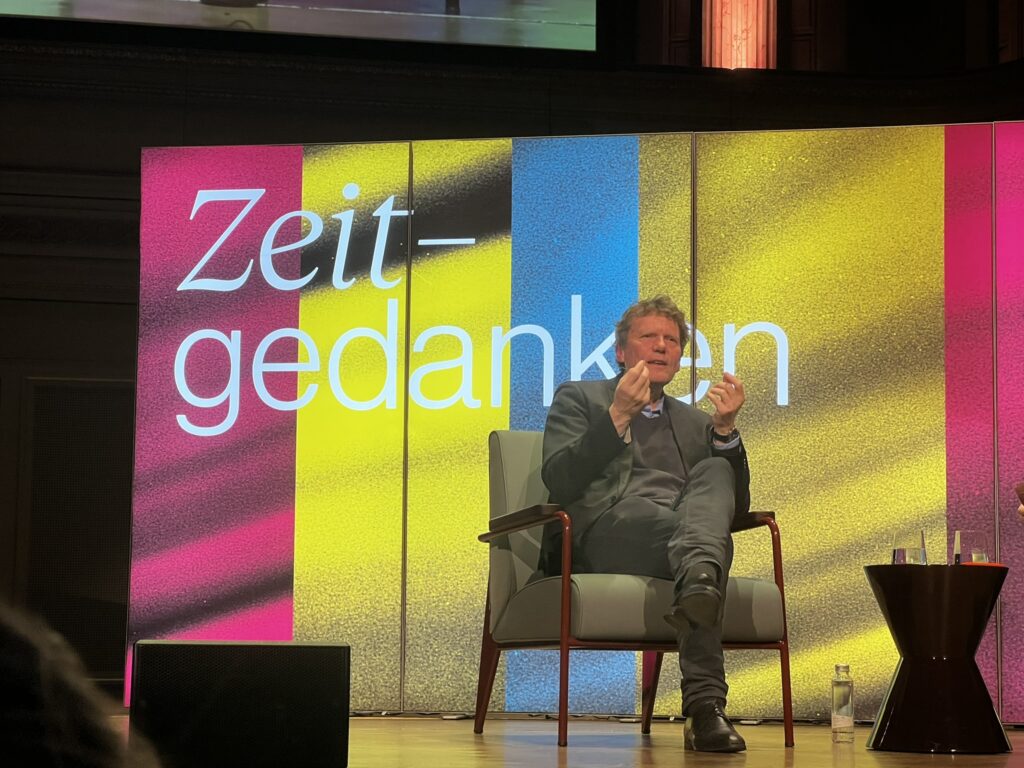

Hartmut Rosa, der umtriebige Thüringer Soziologe, der uns in grosser Unruhe Gelassenheit und Entschleunigung predigt, füllte am 27. Januar den grossen Saal des Berner Stadtcasions bis auf den letzten Platz. Weit über 1200 Menschen suchten Halt in seinen Theorien zu unseren turbulenten Zeiten. Viele hatten wohl seine Bücher über die Beschleunigung und Resonanz gelesen; Beschleunigung als Kennzeichen unserer Zeit und Resonanz als ein Bestreben, mit Raum und Zeit sowohl im Alltag als auch übergeordnet, in der Geschichte und in der persönlichen Biographie im Einklang zu leben und zu wirken.

Rosas Vater war Bäcker und fand diese Harmonie, indem er seine Brote schuf, mit Fingerspoitzengefühl und Augenmass. Und er glaubte an eine bessere Zukunft für seine Kinder. Das war damals, in den Nachkriegsjahren noch einfach. Heute befürchten die meisten Menschen, so Rosa, dass es ihre Kinder schlechter haben werden, auch jene, die in materiellem Überfluss leben.

Das offizielle Thema der Veranstaltung in der Reihe Zeitgedanken der Berner Burgergemeinde und der Universität Bern lautete: «Bedrohliche Zukunft, dunkle Vergangenheit? – Zeitkrise Europas.» Wie der Talk zu diesem etwas obskuren Titel passte, erschloss sich nicht ganz. Höchstens indem nicht selten esoterische Aspekte aufblitzten in Hartmut Rosas Gedanken. Zum Beispiel als er schilderte, wie ihn im Anblick der Bergkulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau das Gefühl übermanne, dass ihn die Gipfel umarmen möchten. Um sich gleich darauf zu rechtfertigen und mehrfach zu betonen, er sei Soziologe und nicht Mystiker.

Insgesamt war die Darbietung sehr ichbezogen, aber das Publikum nahm ihm dieses Gurugehabe gerne ab, war vielleicht teilweise aus aus Verehrung zugegen. Und es gab auch ein paar Glanzlichter, für die sich der Abend durchaus lohnte. Etwa die Hypothese, dass die Menschen des Fortschrittsglaubens bedürfen, um nicht in Depression zu verfallen. Weil sie im Moment, da sie alles haben, eher von Verlustängsten dominiert sind als von der Fähigkeit, das Leben und ihre Privilegien zu geniessen. Und diese Verlustängste dann wiederum satte Zeitgenoss*innen in Wutbürger*innen verwandelt.

PS: Andreas Schaerer, der virtuose Berner Jazzsänger und Komponist beglückte das Publikum im Stadtcasino mit einem a capella Solo am Mikrophon als Rosas «Vorband» und «Abspann». Jederzeit hörenswert!

Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=KmafyNRl0Ys